江苏文化日历 | 新闻先驱戈公振与他的“世界报业”

- T大

1990年11月27日,江苏新闻、文化界人士在东台市纪念戈公振诞辰100周年。戈公振出生于东台,是中国著名的新闻学研究开拓者的奠基者。

戈公振

戈公振,名绍发,宇春霆,东台市人,1890年11月出生在东台城里的一个世代书香之家。自幼聪明,好学上进。1904年就读于东台高等小学堂,毕业时名列榜首。

1912年在《东台日报》担任编辑工作。1913年南下上海,在有正书局当学徒,不久因编一本供学生用的习字帖风行一时,被提升为出版部主任。

次年,戈公振被调到《时报》编辑部工作,初任校对、助理编辑,后升任编辑直至总编。

前后工作15年,在此期间,他为革新新闻事业做了大量工作,创办了各种副刊,并于1920年首创了《图画时报》,为中国画报历史翻开了新的一页。1921年上海新闻记者联合会成立,戈公振亲任会长。

戈公振在《时报》工作期间,还利用业余时间致力于新闻学理论和新闻史学的研究,编译了《新闻学撮要》一书,受到新闻界的欢迎。从1925年起,他先后在上海国民大学、南方大学、大夏大学、复旦大学等学校讲授新闻学,为国家培养了不少新闻人才。他为了研究和编写《中国报学史》,曾花费大量时间在上海徐家汇藏书楼等处埋头苦读,废寝忘餐,查阅大量资料,终于写作完成,由商务印书馆出版,在国内外产生重大影响。该书初版后,曾多次重印,日本学者小林保将该书译成日文在日本出版。

戈公振刻苦自学的精神在上海新闻界有口皆碑。l920年前后,他利用晚上的时间到青年宫补习英语,因为他的年龄已30岁,比老师还大,同学们嘲笑他是“八十岁学吹鼓手——不自量”。但他毫不气馁,终于顺利完成了英语学业。后来他到欧美日本各国考察访问时,又自学法语、德语和日语,甚至在40多岁访问苏联期间还学习俄语。几种外语都达到了能阅读和会话的程度。他曾说:“房于是一块砖头、一块砖头造成的,学问是一本书、一本书读成的。”戈公振在学业上所取得的重大成就是和他刻苦学习分不开的。

1927年初,他自费出国访问,先后到了西欧的法国、瑞士、德国、意大利、英国等国,后又到美国、日本,考察各国的新闻事业。期间还曾应国际联盟的邀请,出席参加了1927年8月在日内瓦举行的国际新闻专家会议和其他会议。

1928年底,戈公振出任《申报》总管理处设计部副主任。1930年又创办了《申报星期画刊》,并亲任主编。

《中国报学史》

《中国报学史》影响至大

中国自1840年鸦片战争后对外开放,各种外国势力争相涌进中国,作为他们代言阵地的各种外文报刊也纷纷创刊。据不完全统计,到19世纪末,仅在上海一地问世的外文报纸就有近百种之多,如英文的《上海每日时报》、法文的《上海新闻》、德文的《德文新报》、葡文的《前进报》、日文的《上海时报》等。

它们见证了中国近代的发展进程,是《中国报学史》的叙述内容,也成了戈公振的研究对象。这些报纸用英、法、俄、日、意、葡等国文字发行,很多甚至没有统一的中文译名,研究起来很不方便。戈公振用了很大精力搜集这些报纸及其相关文献,他把外文报名和中文译名一一对应,有疑问的则请教他人,力求准确。他甚至用文言文、白话直译和白话意译三种方法翻译同一段外文,试验哪种译法更好。他还到徐家汇藏书楼去查阅《容斋笔记》《海国图志》等古籍,从中搜寻有用的资料。

《中国报学史》出版后以资料丰富详实而驰名中外。

《中国报学史》,更是我国第一部系统全面地论述中国新闻事业发展的专著。此前,我国一直停留在对地方报刊史研究的阶段,此书一出,拓宽了新闻史研究的对象和范围,为后来者继续深入研究打下了扎实的基础,也奠定了戈公振在中国新闻史研究中拓荒者的地位。《中国报学史》自1927年11月由商务印书馆出版后,畅销不衰,曾多次重印,并被译成日文出版,在国内外都有重大影响。以后日本人编写的《中华新闻史》、燕京大学新闻系美籍教授白瑞华所著《中国报业》,及林语堂用英文所写《中国报业及舆论史》等书,都是据《中国报学史》为蓝本写成的。

《中国报学史》最受人推崇的特点之一是材料的丰富翔实,这些材料的得来无一不凝聚着戈公振多年的精力和心血。他1912年就开始从事新闻工作,从那时起,他就像蜜蜂采蜜一样,辛勤积累。十余年来,他广泛搜集各种新闻史料,他那书房兼卧室里的4张高大的书架上,堆满了有关的新闻书籍和各种稀有报刊与剪报。

1925年春,戈公振应邀为上海国民大学报学系的学生教授《中国报学史》,这使他有机会将多年积累的资料作一番认真的梳理,并正式开始着手撰写《中国报学史》。撰写此书的过程中,戈公振又一次付出了巨大而艰辛的劳动。为证实史料的可靠性,他多次写信虚心向别人求教;为觅得第一手文献资料,还在《时报》上刊登“访求旧报”的广告,并不辞辛劳,频频出入沪上各家图书馆。其中,徐家汇藏书楼是他去得最勤的地方。

这所属于天主教耶稣会修道院的藏书楼创办于1847年,是上海地区最早的一家图书馆,拥有丰富的中外文书刊。藏书楼平时很少对中国人开放,尤其是教外人士。当时主持藏书楼日常事务的是徐宗泽修士,他是徐光启的后裔,和戈公振以学会友,一见如故,结下了深厚友谊,戈公振也因此得以自由出入藏书楼,充分利用藏书楼丰富的馆藏,尤其是上海开埠以来外国人所办的早期报刊。这使他得益匪浅,也大大丰富了《中国报学史》的内容。

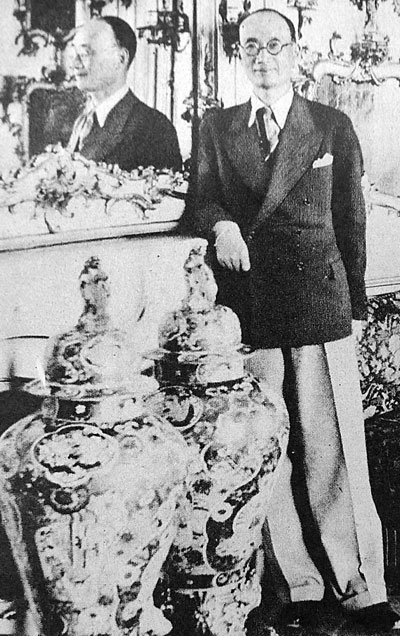

戈公振在维也纳留影

戈公振的“世界报业”

一九三二年一月底的一个夜晚,日军轰炸上海,在商务印书馆静候出版的戈公振先生之《世界报业考察记》,恰遭此飞天横祸,顷刻化为灰烬,让人惋惜不已。

戈公振是一个资深的记者,但因其《中国报学史》一书,在学界的名头似乎更响。他长相“很清秀,戴着一副金丝的眼镜,完全是一个英国式的绅士,态度和说话非常持重”。他的这本《世界报业考察记》,是戈氏平生第一次出国考察路途中顺访英国《泰晤士报》和《纽约时报》的记录。

与当时许多人一样,戈公振心目中是以西方现代报业,特别是诸如《泰晤士报》、《纽约时报》等世界著名大报为榜样学习的。办成那样的大报是职业的理想。就像戈公振在《泰晤士报》部分一开篇所说的,“世之言报纸者,必称泰晤士”,“其文字势力,充塞宇宙间”。这也符合他编著考察记的目的,“以供我国报界之参考与勉励”。

但毕竟没有亲临其境考察过。一个偶然的机缘促成了他的考察之行。

1927年8月,他应国联邀请,出席在日内瓦举行的国际新闻专家会议。在会上,他结识了《泰晤士报》的上层人士。经他们介绍,遂成考察之行。

这两份报纸的状况及其运作,是戈公振考察的重点,也是他组织叙述的主要逻辑。显然,他是想用自己的亲历亲见亲闻,展示具有代表性意义的“世界报业”之真实剖面,探究其威权之所在。

戈公振的考察,是按照一个部门一个部门走。采编自然是必经之地,此外还“遍历排字铸字铙版印刷诸室”,甚至人员福利、广告营销、经费开支,乃至食堂餐厅淋浴室换衣柜等等,都在他的踏访之内。

在看似有点乏味的平铺直叙之中,其实还是处处流露出戈公振笔墨运作的匠心。比如《泰晤士报》的“参考室”,就是他特别用意之处。“此室储外间不易觅得之文件与书报”,一个个不同颜色的盒子,按字母排列,检索异常方便。他试着取出有关蒋介石的盒子一观,“几已巨细靡遗”,令其“惊叹无已”。“每遇重要事变”,《泰晤士报》就能立马在新闻中附有地图,其谜底就在于此。

他回国第二年创办“申报图书资料参考部”,就是考察所带来的启发。不仅如此,像《泰晤士报》采访室“工作人员甚多”,按条块各有所职;访员“均妙选富有学识经验与声望人士。每能不避艰险,务得一事真相”等等,都是他试图特别突出的。在这样的基础上,他引出了结论:《泰晤士报》的发行量有逊于《每日邮报》,物质设备不如德美大报,然“在国内及国际间,不失其领袖报纸之地位”,原因无他,就在于其“立论谨严,取材维精”。

对《纽约时报》的察访,除了生产流程、管理运作等面上的情况,戈公振对报馆建筑的不断扩展大有钦佩赞赏之意。在奥克斯所主掌的“七十余年之历史中,徊翔亢进,每岁星十周,馆屋殆必经一度之扩充”。“今之馆屋,已为其第八次所经营。”一九〇四年,《纽约时报》“在派克路四十一号时,其馆址面积为二万二千尺”,“在现已完成之新屋,则为三十一万七千七百八十八尺”。

戈公振计较于报馆建筑,不仅因为这是一家报馆的门面,更是其实力的体现,以段一孚的说法,空间甚至会成为一种提供财富和权力的资源。《纽约时报》的印刷能力和报纸销量,也是随着馆屋的变化而变化。如此庞大的体量,运作起来却是井井有条,戈公振不得不感慨。

考察是为了学习,学习是准备实践的。这就是实践家和学者的区别。1928年底,考察结束回国,戈公振由于人事的原因,他没有回到熟悉的《时报》,却被上海另一家大报《申报》聘为总管理处设计部副主任。

其时,《申报》老板史量才正准备对已发行了两万号的老《申报》进行改造。新成立的总管理处是一个设计、推行革新措施的机构和平台。参加总管理处的还有黄炎培、陶行知等人。在国外考察时,戈公振已接受了史量才的聘用。回国正好施展宏图。

从戈公振进入《申报》最初做的几件事,就可知他的考察成果正在逐步付诸实现。1929年,戈公振创办申报资料室,亲自带人剪报,收集资料,分类陈列。1930年,戈公振创办《申报图画周刊》。“九一八”事变后,国内形势大变。戈公振亲赴东北采访,此后又投入上海淞沪抗战后的救亡运动,离开《申报》渐远。但我们从《申报》 二十世纪三十年代初所创设的各项文化、社会事业中,仿佛可以看到戈公振考察成果带来的影响。1931年10月起,《申报》先后创办了《申报月刊》《申报年鉴》,出版了《申报丛书》,创办了“申报流通图书馆”,改进了读者服务工作。

《申报》如同《泰晤士报》那样,发展成为社会影响越来越大的报业出版集团和社会公共团体。戈公振的部分理想得到实现。

开创新闻画报先河

20世纪初,随着新闻事业的发展,对新闻时事照片的需求也愈来愈广泛,1902年出版的《大陆》杂志、1904年出版的《东方杂志》,都开始较多地采用刊登新闻照片;随着制版技术的进步,时事照片在新闻报道中得到了更普遍的应用。

但当时尚无专业人士去采访拍摄新闻,时事照片的提供明显有着临时、随意的特点。晚清民初的报馆,尤其是中文报馆,一般都不设专职的摄影记者,所需新闻照片,多半委托照相馆的摄影师代拍。

对此,林泽苍等人在《增广摄影良友》一书中有专门论述:“华文各报之新闻照片,均仰给于各照相馆,往往不另付梓。盖各报馆于登出时,照片之旁注明:某某照相馆摄。在照相馆方面,则为广告作用,而报馆则得免费之资料,是因互相利用耳。”

这里有一个极好的例证:1920年6月9日,戈公振创办《图画时报》,虽云“图画”,却以摄影报道为主,实开中国新闻摄影画报之先河。

戈公振开篇即明言:“世界愈进步,事愈繁剧,有非言语所能形容者,必藉图画以明之。夫象物有鼎,豳风有图,彰善阐恶,由来已久。今民风蔽锢,政教未及清明,本刊将继文学之未逮,一一揭而出之,尽像穷形,俾举世有所观感。”宗旨虽定,执行起来却并不易。

因来稿中新闻照片太少,且清晰堪用的不多,以致戈公振屡屡刊出“新闻照片优先”“照片以清晰为第一要义”等“启事”,并开出了每幅照片从5角到4元的高稿酬,且强调“风景照片虽佳不录”。

经一番努力,1921年3月,戈公振终于为《时报》在照片提供方面找到一家长期的合作伙伴:宝记照相馆;双方并请人作见证,郑重地签定了一份合同书。这是目前仅见的一份报社和照相馆之间签定的合同,其中涉及很多具体事宜,对双方的权利和义务有详尽的解释,在新闻史和摄影史上具有重要的文献价值。

组织募捐支持抗日将士

1931年,日本发起“九·一八”事变,中国当局不抵抗,东北义勇军独自血战抗日。

1932年1月14日,戈公振牵头,会同王志莘、李公朴、邹韬奋等七位报人在《生活周刊》发表《援助东北义勇军之实际办法》,呼吁全国同胞尽力捐款,接济东北义勇军奋战,救援国家民族之急。此启一出,应者景从。3月26日,七人发表《援助东北义勇军捐款之声明》,向社会公布所收捐款和转汇义勇军的账目,呼吁各界继续捐助。到年底,共收捐款并转介129900元,有力支持了东北义勇军的抗日战斗。

10月10日,他和邹韬奋在《生活周刊》编辑发行了《双十特别画报》,然后又编辑发行了《抗日将士画报》、连续五期《国难惨象画报》等专刊,用真实图像展现日军侵略中国的惨痛事实。国难求真理,他开始阅读马列主义的著作和研究苏联问题的书籍。

1932年“一·二八”事变,戈宝权避难到二叔戈公振在环龙路(现南昌路)德发饭店三楼的房间睡地铺。日机轰炸商务印书馆印刷厂和东方图书馆时,二人站在中华职业教育社的楼顶上,看闸北宝山路一带火光熊熊,浓烟滚滚,东方图书馆的珍本藏书化为灰烬,一直飞到法租界。戈公振新著《世界报业考察记》的原稿和排版本,也被炮火销毁,愤慨的火焰在胸中燃烧。

2月,戈公振与巴金、陈望道、丁玲等129人,联合签名发表《中国著作者为日军进攻上海屠杀民众宣言》,强烈抗议日军的暴行。其后,戈公振多次参加上海文化界的抗日救国运动,先后为东北抗日将士、十九路军抗日将士、伤兵医院,以及受灾地区的百姓捐款,显示出进步新闻记者的爱国赤诚。他对挤住在一处的戈宝权说;“我至多只能成为一个社会主义者,而你应该成为一个共产主义者。”

戈公振(左一)赴东北调查

慷慨北上,独闯日军禁区

1932年3月,国际联盟派李顿调查团赴东北调查“九·一八”事变的真相。戈公振以记者兼翻译的身份随中国代表团前往。他预料出关后危险莫测,用毛笔在红格信纸上写下给堂弟转妹妹的遗书,说“此次赴东北难免遭遇不幸,但为了国难还是前往,不惜生命”,慷慨北上。

调查团驻沈阳大和饭店,附近就是日本警察总署和关东军司令部。日方派来许多特务,三四个特务“保护”调查团一人,下令中国随员不准踏入“满洲国”一步,如越雷池,立即拘捕,处以极刑。

戈公振不顾禁令,径去日方控制区实地调查,三次潜入沈阳城内,亲临“九·一八”发生地北大营和张作霖的帅府调查,得到不少第一手资料。4月24日第三次秘密前去时,日人侦悉他在四平街同和茶馆品茶采访,派警察团团包围,顾客奔避一空,戈公振谈笑自若镇静异常,竟被拘入省会警察第一分署;由于戈公振在进城时曾向警署声明在先,弄得日本警察厅长三谷清颇为尴尬,经多方营救,终由分署派汽车护送返回驻地。

戈公振北上历时6个月,行程3万里,返沪后写成长篇通讯,用笔名“K”在《申报》连载六天,揭露日本侵占和统治东北的真相。7月14日又应邹韬奋之请,为生活周刊写了《到东北调查后》一文,激发国人的爱国觉悟:

“到东北调查后,据我个人粗浅的观察,除非举国一致,背城借一,不但东北无收回的希望,而且华北也要陷于极危险的地位。事实如此,并非危词耸听。

“东北今年耕地一半无收成,农村破产,民不聊生,惨景万状,其势非与全民族共赴奋斗,打出一条生路不可”。

1932年10月,戈公振随李顿调查团去日内瓦参加国联特别大会,看到国联不能解决日本侵占东北的问题,乃发通讯至国内,指出国际调查团的伪善,“我国之所谓友邦,实际皆有侵略我国之心”,东北问题“是要靠中国自己奋斗的”。在“九·一八”事变后以新闻作武器的斗争实践中,戈公振的爱国主义思想日益成熟。

我是中国人

中日关系进入紧张时期,中俄在日内瓦宣布恢复邦交。戈公振于1933年3月随中国驻苏大使从华沙前往苏联。三年时间考察了十数个加盟区的五年计划建设,“目睹苏联已走上社会主义大道,新的主义已代替了旧的主义”,“领略这新国精神的存在”,思想“猛烈进步”,甚感“已加入一种新的生活”。他发回大量报道苏联建设、实写苏联进步的文章,后由邹韬奋编成《从东北到庶联》一书出版。

1933年,《生活日报》被迫停刊。主办人邹韬奋被国民党列入暗杀名单流亡海外两年后勇敢回国,两次致电戈公振,盼其回国再主编《生活日报》,宣传和组织救亡。戈公振接电后,立即乘苏联“北方号”海轮回国,1935年10月15日到达上海,次日专门到遭暗杀身亡的史量才灵堂吊唁,第三天身体不适住进医院,初诊怀疑为盲肠炎,21日下午开刀,22日病情恶化不幸辞世,享年46岁。上海新闻界成立治丧处隆重理丧,公葬戈公振于上海市公墓。

哀送大殓礼毕当日,邹韬奋不胜悲痛地写下《悼戈公振先生》,回顾戈公振弥留之际与他谈话的情景:戈公振在极端疲乏之中,突然眼睛睁得特别大,语音也特别激昂地说,“俄国很多朋友劝我不必就回来……国势垂危至此,我是中国人,当然要回来参加抵抗侵略者的工作……”终至力竭声嘶,沉沉昏去,醒后从被单里缓缓伸出颤抖的左手,与病榻旁的好友们一一握别。邹韬奋在悼文中深情写道,“我们正希望他能为已沦入奴隶地位的中华民族做一员英勇的斗士,不料他竟匆匆地撒手而去。回忆他在弥留时睁大眼睛那样激昂地——我觉得他是很愤怒地——对于侵略者的斗争情绪,不禁搁笔痛哭……”。

1942年,沈钧儒先生应陶行知先生之嘱,写下“我是中国人”的书法墨宝,题跋云:“这五个字,是戈公振先生临逝只剩一丝丝口气,若续若断吐出留在世间的一句话。五年前在上海,某夜(注:11月25日夜)读邹韬奋先生所为哀悼文,至此非常感动,因拟作五言绝句以记之。三首就,第四首先写一句,即用戈先生语,竟不能续,再写,仍为此五字,到底写了四句‘我是中国人’,一句重一句,几于声嘶极叫。当时写毕,泪滴满纸,但不自承为诗也。行知先生见而许之,并嘱书。此三十一年一月。沈钧儒记”。

现在,沈钧儒墨宝“我是中国人”五个大字及题跋,镌刻在戈公振故居前的照壁墙上,挟迥迥如雷之声,熠熠生辉。