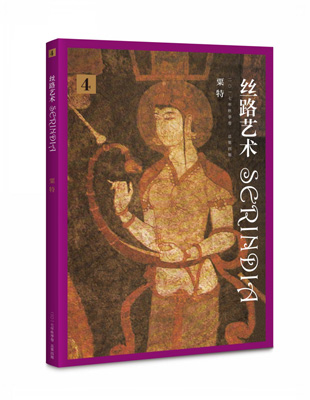

丝路艺术·粟特卷

- T大

《丝路艺术(Serindia)(总第四期)粟特专题卷》 漓江出版社(2018年5月版)

重返片治肯特

——粟特壁画七大代表作

毛铭

片治肯特古城繁荣于6世纪到8世纪之间,曾是粟特绿洲九国之一。 阿拉伯入侵者的一场大火焚城,使得古城遗址的时光凝固在722年(大唐开元年间)秋天,成为中亚古代文明的时间胶囊。在经历了七十年的考古发掘(1946—2016)之后,80%的粟特壁画出土于这片古城废墟,它被称为粟特考古史上里程碑式的遗址。

片治肯特考古七十年

片治肯特古城的发掘始于第二次世界大战结束后的1946年,由苏联国家科学院的噶夫柔甫院士(B.G.Gafurov)和东方学家雅库波夫斯基(A.Yu.Yacubovsky)带队。后者招募了一队对中亚学有造诣的学者来参与发掘,其中包括东方学家迪雅科诺夫、别列宁茨基,考古学家特仁诺伊金、本托维奇,建筑学家沃伦尼娜,钱币学家丝苗尔诺娃。在发掘至今的七十年里,还有解读穆格山文书的粟特语言学家李夫旭茨、冬宫博物馆馆长鲁考宁、东方学家泽伊莫尔陆续参加了发掘。1983年以来,中国学界对于担任古城遗址考古的考古队长就更加熟悉了,那就是马尔夏克教授和夫人瓦伦蒂娜·腊丝波波娃博士。除此之外,塔吉克斯坦杜尚别国立大学的一些历史学家、考古学家、钱币学家也投身于古城的发掘。

片治肯特古城的城池、建筑、壁画、陶瓷、商贸、宗教、物质文明都在历年的发掘中浮现出来,但是在发掘中还是留下了一些未解之谜。最重要的谜就是该城池是如何被规划的,还有1300年前焚为废墟的城池边界在哪里。

到了10世纪,伟大的地理学家马苏迪在《黄金草原》一书中提到了片治肯特古城焚毁之后重建的新城:“在泽拉夫尚河谷以南,除了撒马尔罕没有别的大都市。伊斯兰化的片治肯特新城(隔着泽拉夫尚河,在古城对岸),山坡上有宏伟的清真大寺。围绕新城生长着郁郁葱葱的果树林,核桃树和杏子树尤其佳美。”

片治肯特城位于撒马尔罕古城以东六十公里,泽拉夫尚河沿着城墙流淌,宽约三至四公里。该河源头来自帕米尔高原的泽拉夫尚冰川,是中亚著名水库。泽拉夫尚河全长877公里,在塔吉克斯坦境内有316公里,从雪山上奔腾而下,水流湍急。塔吉克斯坦居民称这条河为“泽拉夫尚”,在波斯语中意为“流淌着金子的河”;当地的5—8世纪的粟特居民曾经称该河为“纳密水”;更早一些,公元前329至前142年间,亚历山大东征带来的希腊化军队,称该河为希腊语的“波利提米特”。这些名字在含义上殊途同归:“造福人间的河”“闪光荣耀的河”“尊贵受崇拜的河”。泽拉夫尚河流域灌溉了百万亩良田,养育了五十多万绿洲人口。

噶夫柔甫院士写道:“此时的粟特居民忙碌于垄亩之间:雪山脚下,清泉潺潺;农田弥望,遍布犁痕。”公元5世纪随着粟特商队在丝路的奔走和当地社会的发展,泽拉夫尚上游河谷崛起了一座新的都市:片治肯特古城。古城坐落于今天片治肯特新城之南1.5公里处,因为722年阿拉伯入侵者的兵火焚烧而化为废墟。

片治肯特遗址大致分为四大块:百姓居住的闹市,山顶的王宫,郊外住宅区,新都城。遍览星散在沙漠间的粟特九国,可见从撒马尔罕去往帕米尔大雪山的丝路驿道上,片治肯特是最后一座城池。大雪山经常出现在波斯语、阿拉伯语、塔吉克语的史料中。史料记载了7—8世纪阿拉伯人对中亚的血腥征服和片治肯特人的顽强抵抗。当时领导抵抗的民族英雄是末代片治肯特王戴瓦什提契。1932年,一批粟特文书在穆格山上被一个放羊娃偶尔从被沙掩埋的柳条筐里发现,通过几代语言学家的陆续解读,这批文书为世人还原出了片治肯特王的最后岁月。

片治肯特古城的四片废墟相距不远,并非各自为政,而是组成一个城邦。在粟特昭武九国之中,片治肯特古城也占据一席之地。值得一提的是,市民居住的古城经历焚烧之后没有再重建新房舍,因此考古铲下,昔日城邦的阡陌巷道,历历可见。这个古城是一个山丘围绕的城池,占地17公顷。古城初建于5世纪到6世纪初,毁于722年阿拉伯入侵者的兵火。劫灰上没有重建房舍,所以考古发掘所见的最上层建筑构件都是来自722年的建筑。兵火焚烧这一历史事件,对于发掘工作而言是一个重要坐标,有助于考古学家厘清当年城池如何兴建,居民如何熙熙攘攘生活。在城池攻陷前夜,依靠丝路发家的粟特人依旧锦瑟笙歌,市场上车马喧阗,宫殿中繁华如梦,这在考古史上是一种难得的幸运。在经历了七十年的考古发掘(1946—2016)之后,80%的粟特壁画出土于这片古城废墟,被称为中亚考古史上里程碑式的遗址。

考古发掘几乎翻遍了古城的每一块砖,宫殿豪宅、谷仓马厩、酒窖作坊、织锦铁铺、商队驿站一一呈现后,学界把眼光凝聚在了古城居民的生活方式上。如今大约35%的古城已经被地毯式地精细发掘。古城及其建筑,在类型学上有如此特色:住宅边伴随着长长的直线街衢。虽然未见城池全貌,但据考古现场复原,古城状若棋盘,闾巷横平竖直。街道重见天日,建筑蓝图不远。街头巷尾,在浮土下渐渐呈现。考古学家凝神追溯房舍在唐代的光景,豪宅蜗居,皆有外墙:或是三层朱阁,或是陋室独支,或是王公权贵,或是寒门小户,家家各安旧梦。徜徉在街巷,我们发现好多民居是前店后宅的格局,外墙甚至无门——自家作坊临街敞开,面向行人。每个街角广场都有小小巴扎,昔年也曾人喊驴嘶,市声鼎沸。两座拜火神庙,殿宇恢宏,紧挨闹市,占据街心。

真正的粟特拜火神庙,首次通过发掘跃出于考古学家眼皮底下;比之中亚佛教寺院、景教教堂和波斯本土的阿胡拉·玛兹达神庙,实在大异其趣。随着拜火教神庙逐渐出土,中亚拜火教信仰日见清晰。广场空旷一片,神庙奠基于此;屋瓦鳞次栉比,殿堂高低错落。大殿位于正中,四柱厅坐西朝东;香客也曾穿梭其间,回廊环绕,曲巷遍布。整座神庙前方的东翼,是六根巨柱撑起的“爱宛”,也就是挑空游廊,与大殿相接。若是据山俯瞰,神庙体型庞大,前庭后院,围以外墙,饰以大门。

再回头说一下粟特风格的店铺作坊。不幸的是,兵火焚烧、时光湮灭,主人具体行当如何,已经渺然不可辨。古代工匠作坊多半简朴,并无独特建筑配备;如果遗址坑没留什么特别工具,则无从判定这是何类店铺作坊。幸运的是,有了炉渣和矿灰,我们就能复原出黏土熔炉;其间被焚烧的木构件、玻璃器皿、陶器碎片、金属工具、纺织品残痕、镶嵌在刀剑上的宝石都成了考古探索的草蛇灰线。看到蒸煮蚕茧的锅灶和织锦的唐代织机,可以追想当年古城流溢着的绫罗;看到精美的牛骨雕刻,脑海中也可以浮现当年店铺琳琅满目的盛状。

粟特九国,曾是欧亚丝路最为繁华热闹之地:商旅摩肩,驼队接踵,对此汉文、波斯文、阿拉伯文、拜占庭文史料中都有描述。考古铲下,远方异宝跳脱而来:有波罗的海的琥珀,有印度洋的珍珠,也有红海的珊瑚。

抹去浮尘,丝路钱币更是异彩纷呈,散落在古城的角角落落。巡览一番,可知粟特九国当年买卖之兴隆,朝代之兴衰,铸造技艺之精湛。银币铜钱,堆山填海,它们来自七河地区的突厥牙帐、花剌子模汗国、柘枝国(石国-塔什干)、乌斯特鲁沙那(曹国)、渴石(史国-沙赫里萨布兹)、撒马尔罕(康国)、布哈拉(安国)。钱币轻重不一,上有粟特铭文标明重量。

片治肯特古城居民,华戎交汇,胡汉杂处。王公权贵,倚门相望;巧匠富商,毗邻而居。在粟特商队首领之中,曾有一位叫摩尼亚克的萨宝居此,他于567年受到西突厥可汗室点密的委托,翻越高加索山脉,将来自北齐北周的丝绸,成功运抵拜占庭的君士坦丁堡,打破了萨珊波斯在地中海的贸易独霸。

粟特壁画

大使厅壁画西墙,突厥武士、吐蕃和高丽使臣,656年

片治肯特古城蓝厅壁画:鲁斯塔姆斩暴龙

片治肯特古城壁画, 7—8世纪,粟特武士宴饮图

铁尔梅兹古城,达尔梅尔津-帖佩遗址,1世纪,武士壁画残片

撒马尔罕古城大使厅壁画西墙,写在人物白袍上的粟特文题记,656年

片治肯特古城出土,7世纪,弹箜篌的少女和武士射箭场景